Проблема создания неинвазивной, простой и доступной технологии экспресс-оценки функционирования кровеносных сосудов, особенно на уровне мелких сосудов периферического звена кровообращения - системы микроциркуляции крови, находится в поле зрения ученых в развитых странах мира уже не один десяток лет. Особую остроту этой проблеме придает тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания и одноименные осложнения от других заболеваний являются на протяжении уже почти половины века основной причиной нарушения трудоспособности, инвалидизации и смертности населения во всем мире. В частности, давно известна проблема сосудистых осложнений сахарного диабета (СД), когда от разрушения сосудов страдают органы зрения, почки, нижние конечности (синдром диабетической стопы) и другие органы, но доступных средств самоконтроля состояния сосудов у населения до сих пор нет.

Примерно с середины XX века стали появляться разнообразные методы ультразвуковых исследований сосудов (методы УЗИ), рентгеновской компьютерной ангиографии (КТ), фотоплетизмографии (ФПГ), реовазографии (РВГ) и другие технологии, которые, безусловно, существенно расширили диагностический арсенал врачей и дали нам новые фундаментальные знания о работе сосудов. Но они так и не решили проблему полностью, особенно с точки зрения доступного самоконтроля на дому. Некоторые из методов оказались достаточно дорогостоящими и требующими профессионально подготовленного оператора (УЗИ, КТ и пр.). Это не позволяет пациенту их использовать самостоятельно, дома. Часть из методов не позволяет с нужной чувствительностью проводить диагностику системы микроциркуляции крови (УЗИ, например). А некоторые из этих методов так до сего дня и не доказали свою диагностическую значимость, значимую чувствительность и специфичность в диагностике сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, РВГ, например. Отдельно в этом ряду следует отметить метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), который во многом создавался и развивался благодаря идее создать простой метод экспресс-оценки состояния периферических сосудов нижних конечностей при СД. Но и он оказался не способен решить эту проблему, и вот почему. Интуитивно кажется логичным, что кровоснабжение конечности при поражении сосудов ухудшается. Соответственно, основной параметр, характеризующий периферические кровообращение при использовании метода ЛДФ, такой как перфузия тканей кровью (поток крови, или индекс микроциркуляции в русскоязычной литературе - всё это синонимы), должен по мере развития заболевания падать. Однако график изменения перфузии с развитием поражений сосудов нижней конечности при СД выглядит для пальца ноги следующим образом:

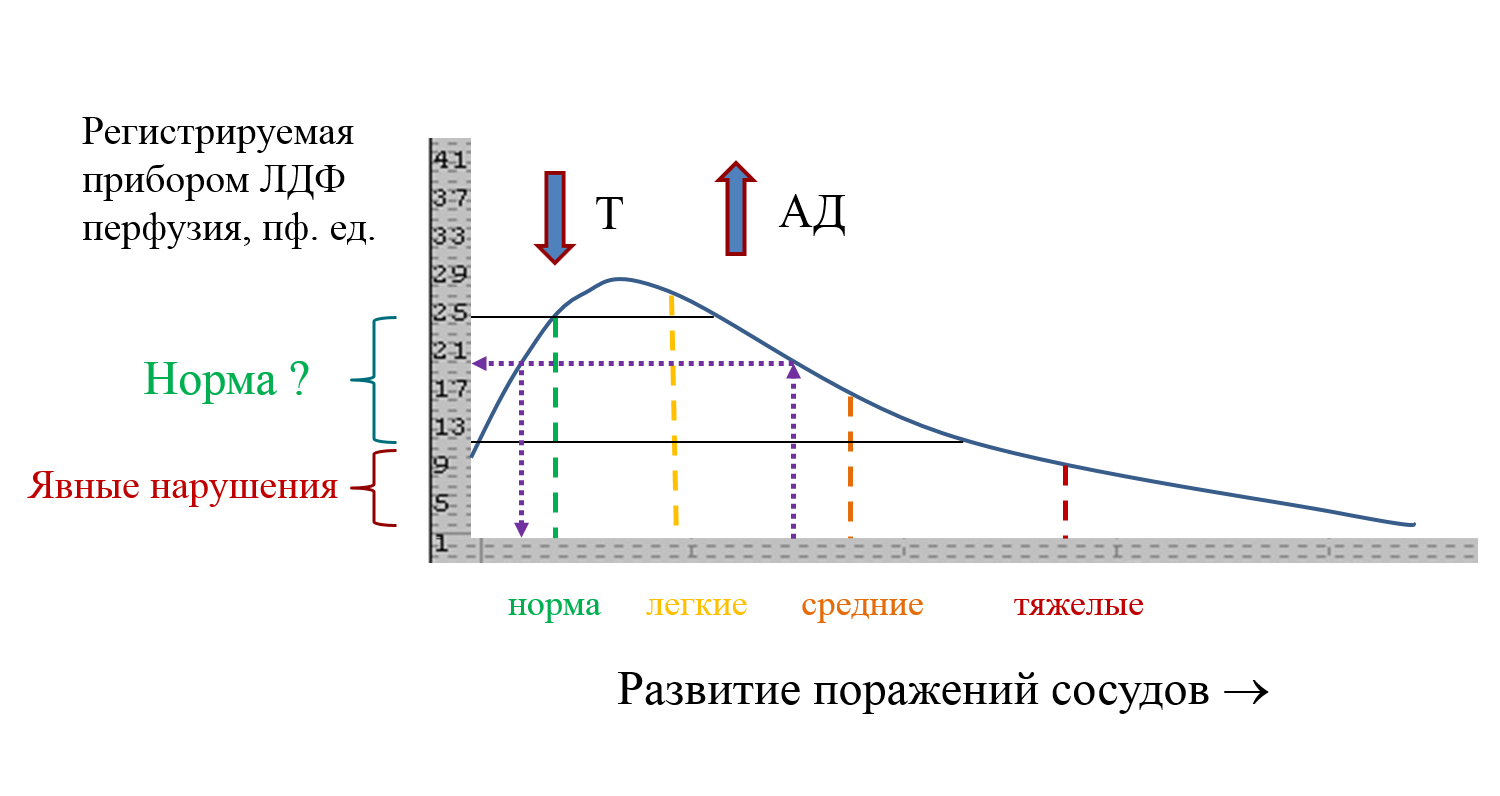

Рис.1. Изменение перфузии в коже пальца ноги с развитием поражений сосудов конечности при СД.

Легкие и средние поражения, ишемии, компенсируются сначала ослаблением тонуса (T) сосудов и возрастанием перфузии, т.е. возрастанием кровотока, а затем, при недостаточной компенсации и продолжающемся развитии осложнений, т.е. при исчерпании возможности компенсации нехватки кислорода и других веществ за счет снижения тонуса, - еще и повышением артериального давления (АД). Это работа адаптационного компенсаторного механизма для поддержания кровообращения на достаточном уровне в условиях поражений сосудов и развития ишемии и гипоксии. Только после этого и при остающейся гипоксии и недостаточной ее компенсации за счет увеличения АД, наступают уже необратимые поражения (не компенсируемые), приводящие явно к снижению регистрируемой перфузии, главным образом за счет поражений крупных артерий. Таким образом, в большом интервале регистрируемой перфузии (по оси ординат), пока не наступят некомпенсируемые поражения, нельзя достоверно сказать, регистрируется перфузия в норме или уже при развитии заболевания. Аналогично ведут себя и параметры, измеряемые в ФПГ, РВГ и другими подобными методами. Этим объясняется недостаточная чувствительность перечисленных выше отдельных методов диагностики к выявлению ранних сосудистых нарушений при СД. Данные по группам испытуемых сильно перекрываются, и индивидуальное диагностическое заключение о наличии поражения сосудов становится возможным только уже в ситуации тяжелых сосудистых патологий, когда, собственно, такая скрининговая диагностика уже теряет всякий смысл - и так всё очевидно.

В ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского группа научного руководителя проекта "Вазотест" специализируется на изучении данной проблемы примерно с конца 1990-х годов. Были выявлены недостатки метода ЛДФ, причем не только в части аппаратуры, но и в части ошибок физического обоснования этого метода. Был разработан новый метод некогерентной оптической флуктуационной флоуметрии (метод НОФФ). Разработаны и отработаны методики обработки и анализа сигналов для метода НОФФ. Была показана перспектива объединения данного метода с технологией ФПГ на основе сочетания этих двух методов в одном оптическом диагностическом датчике. Постепенно эти идеи совершенствовались, оттачивались методики функциональных тестов с окклюзией и локальным нагревом, изучалась динамика параметров периферического кровообращения в коже конечностей и их физиологические вариации у пациентов с СД, заболеваниями артерий нижних конечностей (ЗАНК), другими патологиями. Совершенствовались аппаратные средства. Отдельно изучались вопросы метрологии и унификации методик измерений. Всё это вместе позволило команде проекта в 2015-2018 гг. подойти вплотную к пониманию и обоснованию того, что для надежного выявления поражений сосудов конечностей необходимо сочетанное применение разных методов и технологий, включая выполнение функциональных нагрузочных проб, на базе обычного автоматического тонометра АД. Так родилась технология "Вазотест", которая сегодня оказывается информативной не только в эндокринологии, но и в кардиологии, сосудистой хирургии, функциональной диагностике и других разделах медицины.